おすすめの飲み方・飲み進め方

居酒屋などでもハイボールのベースとして時たま使われているのを見かけます。

ハイボール缶として商品化もされていますし、飲み方はハイボールをおすすめします。

どんな食事とも相性がよく、食中酒にはもってこい。

ただし、ハイボール缶と、ボトルから注いでソーダで割るのとでは香り、味わいともに大きく異なります。

おすすめはボトルを購入し、ウィルキンソンなどの強炭酸でお好みの濃さに割りましょう。炭酸水などはこちらを参考に。

近年のホワイトホースはクレイゲラキ、グレンエルギンといったスペイサイドの華やかなモルトが中心となり各段に繊細でまろやかになりました。

だからこそ万人受けするといえばそれまででしょうが、ファンとしては時代に逆行するようなスモーキーさも求めてしまいますね。

1960年代前後のホワイトホースはBarやオークション、フリマなどで見つけることができます。

飲む機会があれば、その違いに驚くことでしょう。

べっとりとしたみたらし団子のようなコクと干し草のピートフレーバーを感じます。

余韻も長く、ビター。ラガヴーリン好きの方はその骨格を感じとれることでしょう。

ホワイトホースのオールドボトルは、販売時期によってアルコール度数、ラベル、容量などが頻繁に変化しています。4頭引き馬車ラベルやティンキャップボトルは人気商品で高値で取引されています。

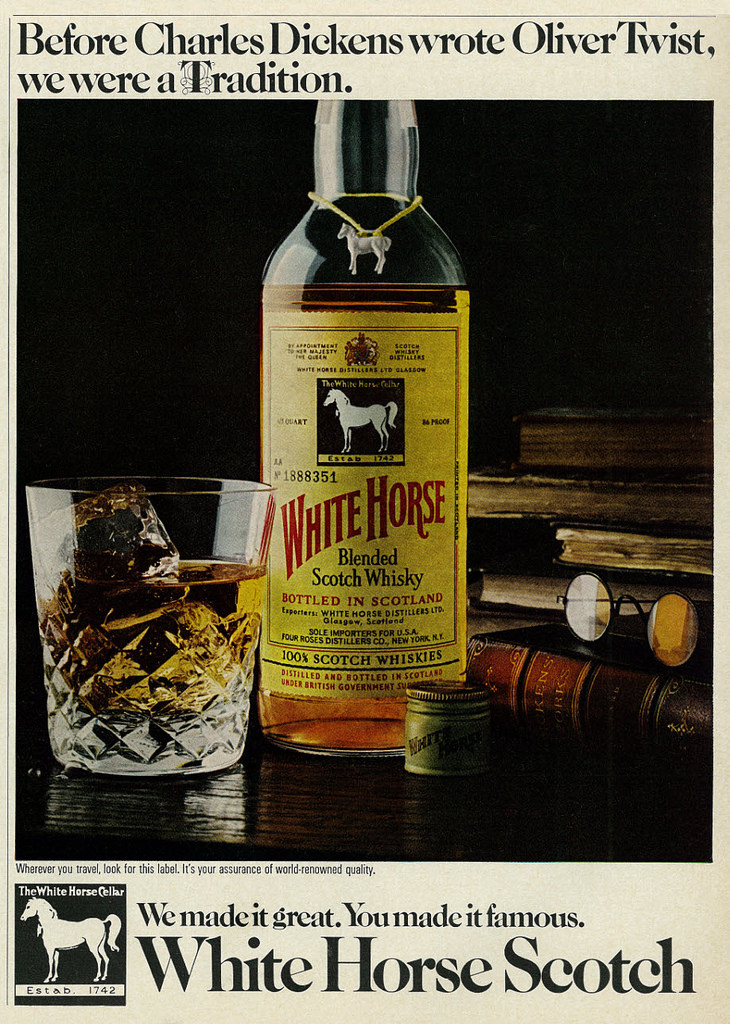

ホワイトホースの発祥

「ホワイトホース」の名は創業者であり初代ブレンダーでもあるピーター・マッキーによって付けられました。

名前の由来はスコットランドのエジンバラにあるキャノンゲート街に実在した「ホワイトホース・セラー」という旅館からとられています。

日本語訳で「白馬亭」と呼ばれるこの旅館は、昔スコットランドの独立を図ったジャコバイトの反乱の際、独立軍であるジャコバイト軍がいつも宿泊する常宿として使用していました。

ジャコバイト軍の本拠地であるホワイトホース・セラーはスコットランドの人々とって自由と独立の象徴的な建築物だったのです。

ピーター・マッキーはこの誇り高き歴史的建造物が実家のそばにあったことから、自分の作ったウイスキーの銘柄に適用したそうです。

ホワイトホースの歴史

1890年、世界に通用するブレンデッド・ウイスキーを作ると言う思想をもとに作られたのがこのホワイトホース社(当時マッキー社)でした。

ピーター・マッキーはとにかくエネルギッシュな行動派で、周りからはレストレス・ピーター(不眠不休のピーター)と呼ばれていました。

タフでマッチョ。リーダー気質に富んだ存在だったそうです。

若かりし頃ピーター・マッキーは叔父のジェームス・ローガン・マッキーが所有していた「ラガヴーリン蒸溜所」でウイスキー造りのイロハを学びます。

ホワイトホースのキーモルトにクセのあるラガヴーリンを選んでいるのは、創業者であるピーター・マッキーのウイスキー作りにおける原点がラガヴーリン蒸溜所だったからなのです。

若かりし頃に学んだ思い入れのあるウイスキーをキーモルトに取り入れたのはピーター・マッキーにとっては当然の事だったのかもしれません。

ホワイトホースの製造に情熱を注ぐピーターは、1981年に自社専用の蒸溜所としてスペイサイド地方にクライゲラヒ蒸溜所を設立しています。

その他にも同スペイサイド地方のグレンエルギンやオルトモアなどを原酒として取り入れ、その他30種類以上ものモルト原酒・グレーン原酒を掛け合わせてホワイトホースを完成させました。

ラガヴーリンを原酒としてはいるものの、そのピート感は抑えられ、ほのかなスモークさと甘みでバランス良く仕上げられたホワイトホースは瞬く間に人気を博し、1908年には英国王室御用達のウイスキーとして認められています。

ピーティ・スモーキーなラガヴーリンの癖をスペイサイドの原酒たちが上手く調和する…一見簡単なことかと思われますが、それには卓越したブレンディング技術が求められます。

その高度なブレンディングをやってのけたピーター・マッキーはまさに名ブレンダー呼べるでしょう。

また1926年にはコルク栓に代わるスクリューキャップを開発し、ホワイトホースは売り上げを倍近く伸ばしたといいます。

しかしピーター・マッキーの死後、1927年にDCL社に買い取られマッキー家からの経営が離れてしまいます。

我が国日本ではジャーディン ワインズ・アンド・スピリッツ社…現在のMHD(モエヘネシー・ディアジオ)社が長きに渡り輸入・販売を行っていましたが、2009年10月よりディアジオ社との業務提携に伴い

ディアジオ社→輸入代行

キリン→輸入・販売

という形で業務提携し、今日に至ります。

2018年7月にはホワイトホースのハイボール缶がリリースされ、CMには人気俳優のオダギリジョー氏を起用し、各社同様、若年層へアプローチしていく戦略をとっています。

またホワイトホースは映画監督の黒澤明氏がこよなく愛したウイスキーとして知られています。

毎日撮影終了後ボトル1本開けた後、脚本を10ページ書いたり、俳優の三船敏郎氏と2人で飲んだ時は一晩でボトル3本空けた…なんて言う逸話が多く残っています。

今とは違い1950〜1960年代の話ですので当時ホワイトホースは相当な高級酒でした。

しかし豪快にも黒澤監督はそれをダース(12本)で注文していた為、はじめはよくビールやミニチュアのボトルが届いたそうです。

そのお陰で黒澤監督が頼み続けた近所の酒屋さんは大層儲かったらしく、その後豪邸に建て替えられたと言われています。

それを見た黒澤監督は建て替えられた酒屋の柱一本がホワイトホース何本分になるのか…なんて冗談を言っていたそうです。

計り知れない数のホワイトホースを頼んでいたことが窺い知れますね。

ホワイトホースの製法

グレンエルギンのワームタブ

ホワイトホースは35種類以上の原種をブレンドし、作られています。

当時のキーモルトはアイラモルトを代表するラガヴーリン。ウイスキーでも癖の強いアイラモルトをキーモルトに選んでいるブレンデッド・ウイスキーは珍しかったと言えます。

特に1960年代以前に流通していたホワイトホースはラガヴーリンの比率が高く、しっかりとしたピートの苦み、渋みも捉えられます。

アイラ特有の海藻、湿った木の葉のようなスモーキーさを感じます。

元々味や風味を調整し「飲み易さ」を追求する為に誕生したブレンデッド・ウイスキーですから、ラガヴーリンのようにピーティかつスモーキーなボトルのリリースはかなりリスキーといえました。

しかし、糖蜜のようなコクを持つグレンエルギンやトフィーのような甘みのクライゲラヒなどのスペイサイドモルトをブレンドすることで、飲みやすさを保ちつつ、骨太で個性の強いブレンデッドウイスキーに仕上げたのです。

クライゲラヒのスチルハウス

しかも、クライゲラヒはホワイトホースの原種を確保する為だけに建てられた蒸溜所です。

創業者であるピーター・マッキーさんが如何にホワイトホースの製造に情熱を注いでいたかが分かりますね。

現在のホワイトホースは他のブレンデッドウイスキーと同様にかなりライトで甘く、はちみつの香りを伴います。非常に飲みやすく、万人受けする味といえます。

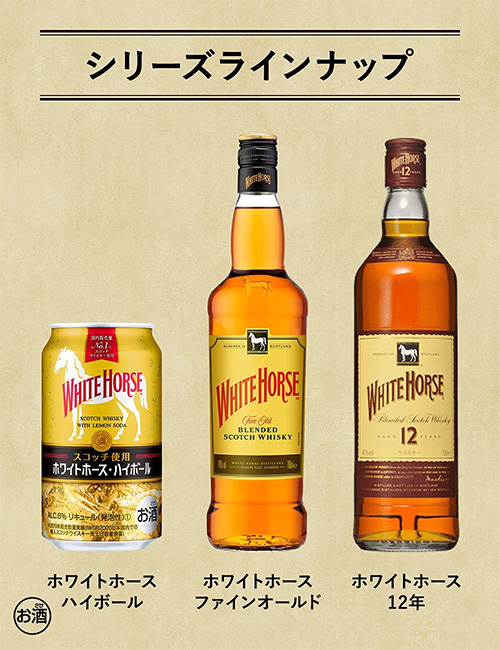

ホワイトホースの種類/ラインナップ

ホワイトホース ファインオールド

ホワイトホースを代表する、レギュラーボトル。

アイラモルトの巨人、ラガヴーリンをキーモルトに使用しているにもかかわらず飲んでみるとピート&スモーキーのクセはほとんど感じられません。

現在はスペイサイドモルトの配合比率が多く、青リンゴ爽やかさやハチミツの甘み、ナッツ、うっすらとカカオのビターさを感じます。

価格も1,000円前後と言うことで晩酌用として気軽に購入でき、コストパフォーマンスの高いボトルと言えるでしょう。

ハイボールは和食、洋食、中華、どれと合わせても抜群で、毎日の晩酌にオススメです。

ホワイトホース 12年

こちらは酒齢12年以上のモルト原酒、グレーン原酒をブレンドして作られたボトル。

日本の市場をターゲットにして作られた限定ボトルで、味わいはナッツやホワイトチョコレート、ウエハースなどの甘い香りが支配します。

ファインオールドの青リンゴのフレッシュさに対し12年は角が取れた赤リンゴのような甘い仕上がり。

アルコールのパンチを求めるのであればファインオールドですが、穏やかで飲みやすいウイスキーが好みの方でしたらこちらの12年がはまるウイスキーでしょう。

余韻はオークとココナッツのようなやや酸を帯びた南国の香りが鼻腔に残ります。

ミルクチョコレートなどをおつまみにストレートで飲めば止まらなくなりそうな逸品です。

ホワイトホース 8年

こちらは酒齢8年以上のモルト・グレーン原酒をブレンドして作られたボトル。

現行の12年ボトルの前身とみて良いでしょう。

前期と後期でラベルデザインが若干異なり、アルコール度数も前期は43°でしたが後期になるとファインオールドや12年同様40°まで調整されます。

味わいはファインオールドに近い感じで青リンゴとビターが前に出ますが、ファインオールドよりもピート感が押し出され少々荒々しい一面も感じ取れます。

とはいえファインオールドの甘みも十分感じられるので、ウイスキー初心者でも抵抗なく飲めるボトルです。

終売しているボトルの為、現在3,000~4,000円にて取引されています。

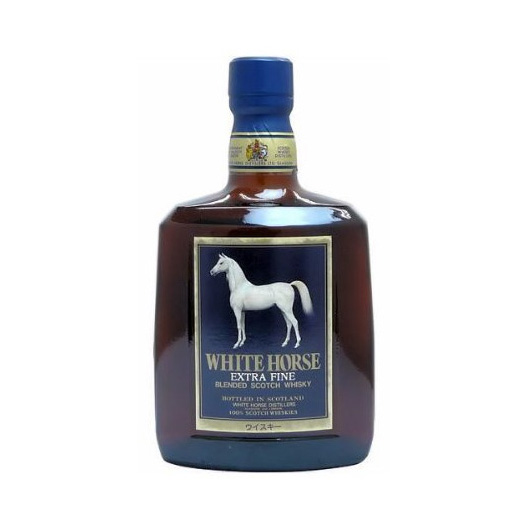

ホワイトホース エクストラファイン

こちらは1980年代後半に発売した日本市場向にリリースしたボトルです。

エクストラファインのキーモルトはグレンエルギンがメインのだと言われています。

瓶の形も現在とは異なり背が低く幅広い…サントリーロイヤルのようなボトルの形をしています。

香りはうっすらとスモーキー、洋ナシ、青りんご。

味わいはりんごの爽やかな甘みの中にアプリコットやバナナなど南国フルーツも少々感じます。

モルティーでボディも厚めなので飲み方を選ばないボトルと言えます。

ボトリングされた年代によりラベルの馬のサイズが異なるのも面白いところ。

ちなみに後期になるほどラベルの馬が小さくなります。

ホワイトホース ゴールドエディション

こちらは2013年末に免税向け商品として発売された限定ボトルとなります。

なんでも発売時期を中国の2014年の干支である午年に合わせたという…中国の爆買いを狙ったタイミングでリリースされました。

1890年のホワイトホース誕生当時の味わいを再現することをコンセプトに現行品のライトで飲みやすいブレンドから離れ、モルト原酒の比率を増やして作られています。

また通常よりもラガヴーリンのブレンド量を増やしているためモルティーかつスモーキーさも充実しています。

オーク樽のバニラの甘みとカカオのビターさ、アーモンドのようなナッティさも感じられます。余韻は短いですが、独特のとろみが味わえます。

現在発売しているものと比べると飲み応えのある一品と言えるでしょう。

アルコール度数43°、免税店向けの1,000リットル入りのボトルでの販売となります。

ホワイトホース ハイボール缶

こちらは2018年にリリースされたホワイトホースのソーダ割りを缶詰めしたもの。

ラインナップとして紹介するか悩みましたが、そこそこおいしいと評判が良いのでご紹介しておきます。

缶詰めされたハイボールは人工的とか、味が薄いなどの声が多いようですが、ホワイトホースのハイボール缶はウイスキーファンでも納得できる麦芽の甘みが堪能できる…と個人的に思っています。笑

宅飲みや立食パーティー、キャンプやお祭りなどで手軽に飲むなら良い選択です。

ホワイトホース1940年代くらいがギリギリ飲用として現存しているボトルでしょうか。

海外のオークションなどでこれを好んで落札している方もいます。

現行品は飲みやすいですが、悪く言えば無個性になったかな、ともとれます。

気になる方はこういったオールドボトルとその味を比較してみてください。

ざっくり覚える!

1881年から続くスコッチウイスキーを代表するブレンデッド・ウイスキー「ホワイトホース」。

ジョニ赤、ブラック&ホワイト、ヘイグ、デュワーズと共にビッグファイブに数えられています。

スコットランド独立の際、重要な拠点となった酒亭の名前と看板をそのまま借用したデザインは、スコットランド人の自由と独立を表しています。

世界100カ国以上で販売されており、売り上げは年間にして200万ケース以上、スコッチ売り上げランキングでも10位前後に常にランクインしています。レギュラーボトルは1,000円を切るリーズナブルさから、国内でも人気の高いボトルです。

また後述しますが、ホワイトホースは昭和の名俳優や名監督にも愛されたウイスキーとしても有名です。

現在はスペイサイドモルトを中心としたスイートな味わいになっていますが、古くは去はラガヴーリンを主体としたスモーキーな味わいでした。

2018年7月には「ホワイトホース ハイボール缶」が発売され更に人気を博しています。

販売先はキリン、そして輸入代行はイギリス最大の酒類メーカー、ディアジオ社が行っています。