フロム・ザ・バレルの概要

フロム・ザ・バレルはニッカウヰスキーにて製造しているブレンデッドウイスキーです。

ブレンド原酒を追加熟成する製造方法「マリッジ」を行っており、豊かで力強い風味を楽しめます。

またスコッチウイスキーにおけるカスクストレングスやバーボンでいうバレルプルーフに匹敵する51.4度という非常に高いアルコール度数でボトリングされている珍しいブレンデッドウイスキーです。

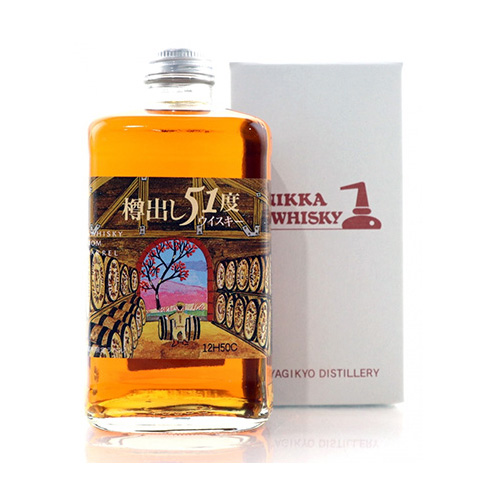

特徴的な四角いボトルは、1984年(昭和59年)に同社から発売された「ピュアモルトシリーズ」と同じグラフィックデザイナーの佐藤卓氏によるデザイン。

ボトルデザインのコンセプトは「ウイスキーの小さな塊」。

濃いものは少ない量のほうが美味しそうに感じる、というのが人間の心理。

その人間心理に則って、少ない量…即ち一粒の塊に見えるような小振りなデザインを目指したのがこのボトルでした。

四角く、首が極端に短いフロム・ザ・バレルのボトルは同量(500ml)の円柱ボトルと比べると正面から見て小さく、量が少ないように感じます。

グラスに注ぐ際ちょっとしたやりづらさがありますが、それもまたこの無骨なデザインの愛すべきポイントでしょう。笑

初級者の入門用ウイスキーとしての人気も高く、BARRELでもおすすめしています。

フロム・ザ・バレルの歴史、発祥と製造場所の紹介

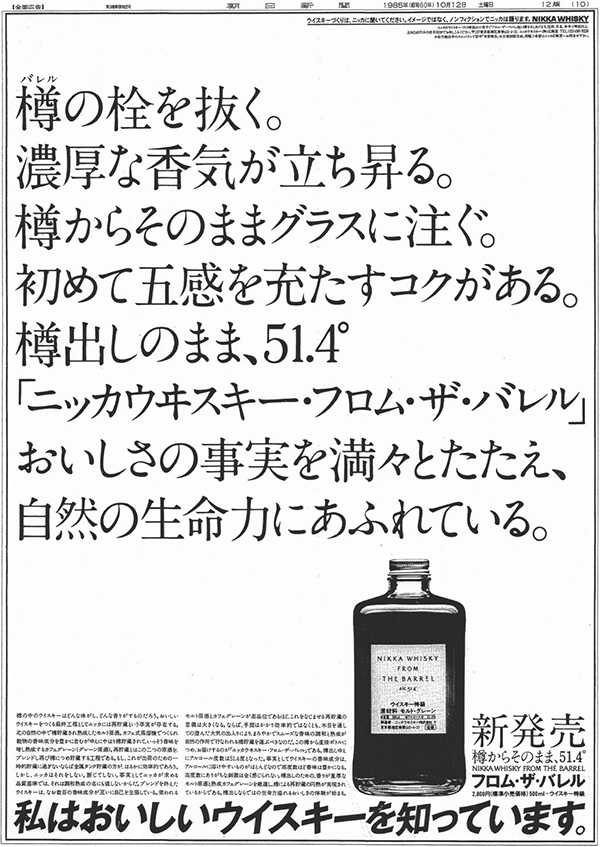

フロム・ザ・バレルのリリースは1985年。

出典©朝日新聞

当時はまだウイスキー1級、2級、特級などというカテゴリーが存在している時代でした。

そんな中、当時ニッカウヰスキーのマスターブレンダーを務めていた竹鶴威氏が抱いていた

「ブレンダーが実験室で飲んでいる、何も取り除かない、樽出しのありのままのウイスキーを飲むような体験をユーザーに味わってほしい」

という想いでつくられたのがフロム・ザ・バレルでした。

極力加水せず、51.4度というアルコール度数でボトリングされたフロム・ザ・バレルは、非常に骨太でリッチな味わい。

実際飲んでみるとアルコールの強さを感じさせない、おおらかな風味を表現した竹鶴威氏の腕前は見事としか言えません。

しかしこの時代、人々がウイスキーに求めていたのはライトさとスムーズさでした。

しっかりとしたキャラクターとフレーバーをまとったフロム・ザ・バレルの発売は時代の流れに逆行しました。

ちょっと時代が早すぎたわけですね。

時代を先取り、まだ等級制が残る1985年当時、ブレンデッドウイスキーとしては考えられないアルコール度数でリリースされたフロム・ザ・バレル。

しばらく影を潜めますが、その後、時代が追い付きます。

フロム・ザ・バレルは欧州で火が付き、世界中から高い評価を受けることになります。

- WWA 2009年:ベスト・ジャパニーズ・ブレンデッドウイスキー受賞。

- ベスト・ジャパニーズ・ブレンデッドウイスキー(ノンエイジ)2007年〜2011年連続受賞。

- ISC:2011〜2016年まで連続金賞受賞。

- 2015年、ISCウイスキー部門で、カテゴリー最高賞の“トロフィー”受賞。

あのサントリー響を破って国内ブレンデッドウイスキーのトップに立つという輝かしい功績を残し、今も世界中のウイスキーファンから高い評価を受けているブランドです。

ちなみに、オフィシャルボトルは500ml入りですが、以前は業務用として20L樽入りがそのまま販売されており、樽材に蒸溜所と同等のオーク材を使用しているため保管中に熟成が進むとされていました(現在販売中止)。

さらに熟成したフロム・ザ・バレルがあるなんて、飲んでみたいですねぇ。

フロム・ザ・バレルの製法(作り方)

ニッカウヰスキーで作られていますので、使われている原酒はもちろん余市蒸溜所と宮城峡蒸溜所で作られたモルト原酒、そして宮城峡で造られたカフェグレーン原酒です。

一般的なブレンデッドウイスキーは熟成させたモルト・グレーン原酒をブレンドし、ボトリング→出荷という流れになるのですが、フロム・ザ・バレルはモルトとグレーン原酒をブレンドした後、さらにもう一度樽詰めして数ヶ月間再貯蔵します。

これは「マリッジ」と呼ばれる製法で、ブレンドされた原酒同士が馴染み、また更に新たな風味が宿されます。

個性の異なる原酒が、まるで結婚したかのように深く結びつくことから、このような製法名がつけられました。

またフロム・ザ・バレルは加水を極力行わず、樽出しのままボトリングしています。

加水が行われるタイミングは原酒同士をブレンドした時のみ。

このとき51.4%に調整して再度樽に漬け込みます。

そして数ヶ月間熟成させたブレンデッドウイスキーを樽からそのまま、何も手を加えずボトリングするのです。

ブレンドされた原酒が樽の中でよく馴染み、深い香りをまとってフロム・ザ・バレルは出荷されます。

一般的なブレンデッドウイスキー造りの工程に、時間と手間加えることにより他を寄せ付けない力強い風味が宿るというわけですね。

この価格帯でこれだけの手間をかけているブレンデッドウイスキーは非常に珍しいと言えます。

定価は徐々に上昇、品薄になり終了・終売のうわさも

安くてうまいを体現したようなフロム・ザ・バレルですが、その価格は徐々に上昇しています。

1985年の発売当初の定価は小売価格で2,000円。消費税導入前ですからピッタリ2,000円だったわけですね。

しばらくこの価格帯を維持しておりましたが、現在は消費税別2,400となっています(2019年11月現在)。

「どこで売ってるのかわからない」という方もいますが、普通に酒販店やリカーショップ、大手スーパーマーケットに陳列されています。

オークションやフリマアプリでいたずらなプレミアムで出品している方もいますが、普通にAmazonで買うのが吉です。

品薄となり終売のうわさもありますが、現時点ではその予定はありません。

フロム・ザ・バレルのラインナップ

フロム・ザ・バレル

こちらは現在リリースされている唯一のオフィシャルボトル。

ネット通販でも売り切れになることも多い人気商品なんでこのあたりも探してみてね。

ブレンド原酒を更に樽に漬け込み追加熟成(マリッジ)を行い、そこから51.4度というハイプルーフでボトリング。

「樽出し」に拘った素晴らしきボトルです。

年数表記のないノンエイジとなりますが、芳醇かつ無骨な余市蒸溜所、フルーティ&スムースな宮城峡蒸溜所の原酒の特徴が濃縮された風味のウイスキーです。

香りはドライマンゴー、フィナンシェ、アンズ、うっすらパパイヤの酸、なめし皮。

味わいは加糖されているかのような強い甘味、粘性が高く、キャラメルアーモンドタルトを彷彿とさえる。その後にドライした南国フルーツ、小粒のレーズン、後半にコーヒー味のチョコ。

余韻もしっかり感じられます、穏やかに余市原酒を感じる。

この味わいで2,500円という販売価格は素晴らしいコストパフォーマンスと言えます。

家で飲むのも良し、贈り物でも良し、自信をもってお勧めできるよくできたボトルです。

特級表記 フロム・ザ・バレル

特級時代に流通していたフロム・ザ・バレルです。

特級時代から現在まで変わらず、フロム・ザ・バレルは規格にそって同じようにつくられているとニッカは明示していますが、一部愛好家の中にはロットナンバーごとに明らかに風味が異なるとおっしゃる方もいます。

(オールドボトルの方が粘性が高いとか、カラメル感が強いなど)

フロム・ザ・バレル 有田焼

1990年代初頭に贈答用限定でつくられた600mlの有田焼ボトル。

有田焼は江戸時代には伊万里焼または肥前焼と呼ばれ、佐賀県有田町を中心として焼かれる焼き物のことで、白い陶磁器に繊細な絵が色鮮やかに描かれているのが特徴です。

宮城峡蒸溜所限定 フロム・ザ・バレル

ニッカ宮城峡蒸溜所限定ラベルのフロム・ザ・バレルです。

内容は変わりませんが、ラベルのデザインがポップでかわいいです。

フロム・ザ・バレルのおすすめの飲み方

国内で絶大な人気を誇り、ニッカ党であれば確実に飲んでいるであろうフロム・ザ・バレル。

500mlというサイズはやや心許ないものの、その味わいは十二分に僕らのウイスキー欲を満たしてくれます。

(ヨーロッパではたっぷり3リットルボトルとかが売っているようですが、きっとお高いのでしょう。)

溶けたブラウンシュガーのような甘く芳ばしいアロマ、ハスやゴボウの切り口を思わせる植物香があります。

フィニッシュにはキャラメルとビターチョコレート。実に心地よい。

ストレートはもちろん、ハイボール、ロック、水割りとどんな飲み方でもおいしいです。ヨーロッパではカクテルベースとしてもよく使われています。

ウイスキーを飲み始めて間もないというビギナーさんは、高級ラインに行く前にぜひ試してほしい一品です。

ちなみにこの四角ボトルデザインは、日本屈指のグラフィックデザイナーである佐藤卓氏のデザイン。

彼の作品は明治の”おいしい牛乳”や、ロッテの”キシリトールガム”、家電では”プラスマイナスゼロ”、化粧品では”オルビス”のロゴなど、きっとみなさんも一度は目にしたことがある作品ばかりかと思います。

そんな佐藤さんが『強くて濃いウイスキーが、どのようなボトルであるべきか。私は”小さな塊”にしたいと思った。濃いものは少ない量のほうが美味しそうである。』というコンセプトの元、この首の短い四角い塊デザインが作られたのです。

タイポグラフィも周到な計算のもとに作られており、字間を広く取ることによりラベル中央部に軽やかなリズムを生み出しているように思えます。

いやーほんとに素晴らしい。フロム・ザ・バレルでテトリスやりたいもん。

いちデザイナーとして、尊敬いたします。

ちなみに初心者におすすめするウイスキーの記事でも扱っているので読んでみてくださいね。