2025年9月29日、アサヒグループホールディングス(GHD)が「Qilin(キリン)」を名乗るランサムウェア集団によるサイバー攻撃を受け、国内の基幹システムが停止するという事態が発生しました。

それから1ヶ月が経過した今も、影響は収束するどころか、サプライチェーン全体を巻き込む深刻な事態へと発展しています。

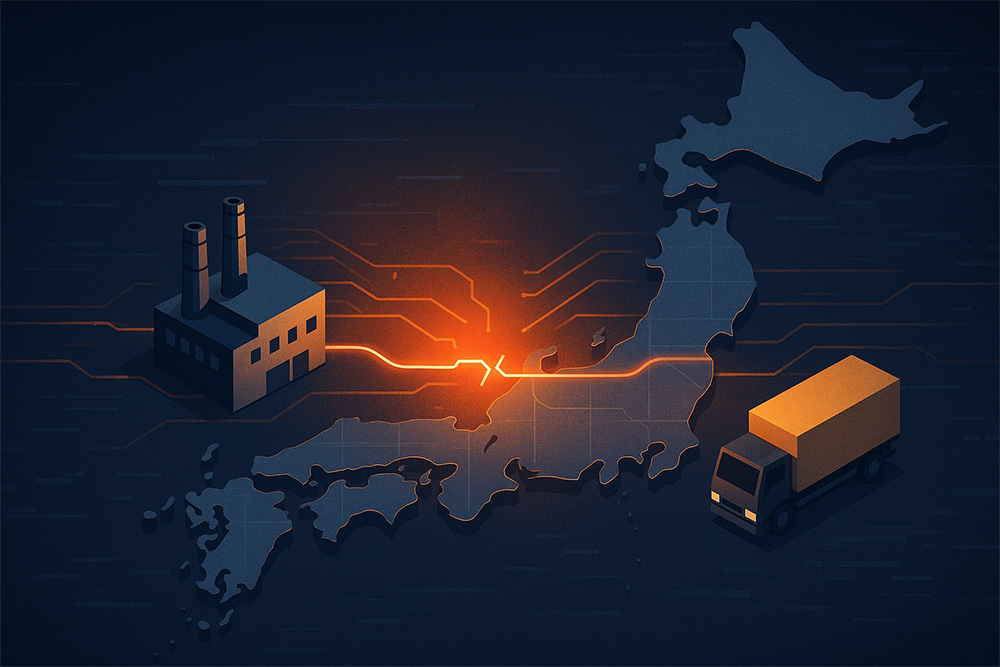

工場の生産ラインそのものは大きな被害を受けなかったにもかかわらず、主力の酒類で出荷を再開できた品目は全体の約1割(10月末時点で50商品)に留まっています。受注と物流を管理するデジタルの中枢が麻痺したことで、日本を代表する飲料メーカーの供給網が、稼ぎ時である年末商戦を目前に機能不全に陥っています。

止まった「受注と物流」。アナログ対応に追われる現場

今回のサイバー攻撃の核心は、工場の生産設備ではなく、受注、出荷、在庫管理、そして会計といった企業の根幹をなす基幹システムが狙われた点。

国内の全31工場は操業を再開していますが、物流システムは停止したままです。

現場では、営業担当者が顧客から電話やファクスで受けた注文を、手作業で表計算ソフト「エクセル」に入力。そのデータを生産現場が確認しながら、出荷準備を行うという、平常時とは比較にならないほど非効率なアナログ対応を余儀なくされています。

アサヒGHDの幹部も「優先して主力商品を出して対応するしかない」と述べており、事実、缶や瓶、樽といった形態を問わず「スーパードライ」ブランドの供給が最優先されています。10月31日にはリニューアルしたばかりの「ドライクリスタル」や麦焼酎「かのか」、11月には「ザ・リッチ」や「GINON(ジノン)」なども順次再開する予定ですが、それでも全商品の8割強については、出荷再開の目処が立っていません。

この混乱は、ウイスキー愛好家にも直接的な影響を及ぼしています。アサヒビールが11月1日出荷分から予定していた「ブラックニッカ クリア」や「ハイニッカ」、テキーラ「クエルボ・エスペシャル」など5ブランド26品目の価格改定(10〜16%の値上げ)は、延期が決定されました。システムが混乱する中で、価格変更という複雑な処理を実行する余力がないためです。

サプライチェーンへの連鎖的影響

出荷が1割程度にまで落ち込んだ影響は、アサヒGHDに部品や原料を供給するサプライヤー(供給網)にも広がっています。

アサヒグループは、原料や資材を供給するサプライヤーに対し、一時的に供給量を減らすよう指示を出しています。ペットボトル容器の材料「プリフォーム」を納入する石塚硝子は、「10月1〜20日の出荷量が計画に対し4割ほど減った」と公表。大手缶資材メーカーも、アサヒGHD向けの出荷が一時停止したと証言しています。

また、アサヒブランドの商品を受託生産している中部地方の企業では、生産が通常の7〜8割に留まり、出荷できない在庫が倉庫に滞留している状態です。供給制限が長引けば、サプライヤー側の損害が膨らみ、将来的に補償問題に発展する可能性も指摘されています。

この影響は、小売店や飲食店の店頭にも及んでいます。大手スーパーでは「スーパードライ」など主力品の入荷は徐々に戻りつつあるものの、在庫が限られるため、特売チラシへの掲載を取りやめ、欠品を詫びる店頭告知(POP)で対応しています。飲食店でも、一部のノンアルコールビールなどで品薄が発生しています。

さらに、業務プロセスも滞っています。アサヒGHD側が9月以降の請求書を発行できない状態が続いており、卸売業者や取引先との精算業務も、システム復旧後に先送りされる見通しです。

年末商戦の混乱と、競合他社の「異例の」対応

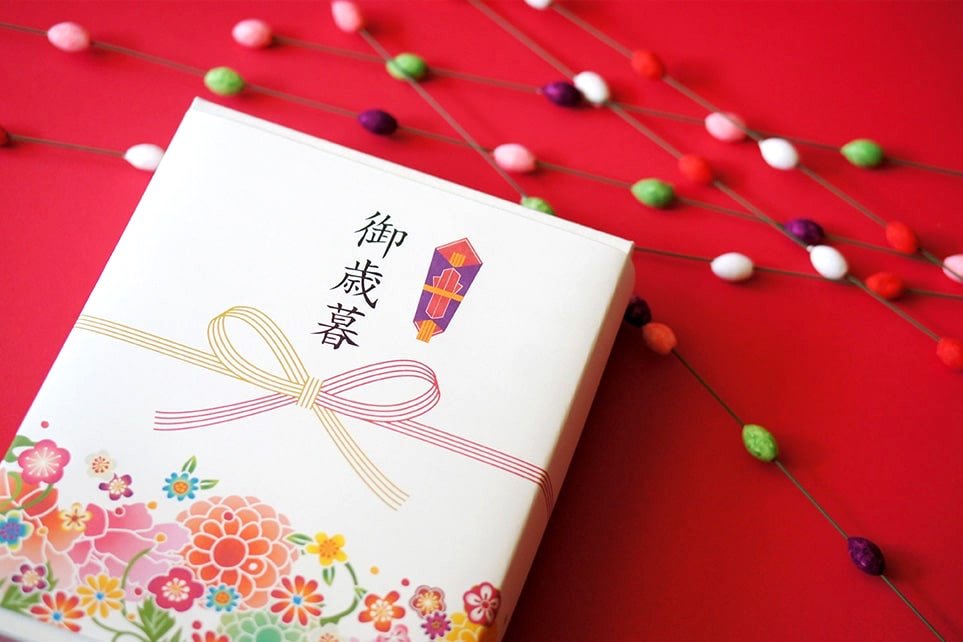

ビール市場において、11月から12月のお歳暮(年末ギフト)商戦は、年間の売上の約2割が集中する、最も重要な時期です。

しかし、このタイミングでの供給不安は、小売戦略を直撃しました。J・フロントリテイリング傘下の大丸松坂屋や三越伊勢丹ホールディングスは、お歳暮商戦でのアサヒGHD製ビールの販売を一時休止。ワイン直販を手掛けるエノテカもオンライン販売を中止し、最需要期であるボージョレ・ヌーボーやクリスマスの商戦に大きな懸念を抱えています。

アサヒ製品の供給不安により、消費者の需要は当然、競合他社へとシフトしました。キリン、サントリー、サッポロには代替発注が急増し、各社の生産・流通現場も逼迫。キリンビールは飲食店向けの出荷調整を発表し、サントリーも「プレミアムモルツ」の限定品発売を中止するなど、その余波は業界全体に広がっています。

この状況下で、競合他社は極めて異例の経営判断を下しました。アサヒのシェアを奪う好機にもかかわらず、サントリーは「プレモル」のギフトセットなど13種類、サッポロビールも「ヱビスビール」のセットなど10種類のギフト商品の販売中止を決定。キリンビールも14種類を休売としました。

3社が揃って挙げた理由は、「定番商品の安定供給を優先するため」。これは、短期的な利益(利益率の高いギフト商品の販売)を追うよりも、アサヒの代替需要まで含めた市場全体の需要に応え、自社の供給網をパンクさせないことを選んだ、リスク回避型の戦略です。市場のリーダー企業として、年末商戦における「商品を切らさない」という、小売店や消費者に対する長期的な信頼を最優先した結果と言えます。

市場の評価:短期の「売り」と長期の「買い」

一連の混乱は、金融市場にも大きな影響を与えました。アサヒGHD(東証プライム:2502)の株価は、障害発覚直前の1,839円から下落を続け、10月16日には一時1,696円の安値をつけました。テクニカル分析上も、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下回る「デッドクロス」が発生し、中長期的な下降トレンド入りのサインが点灯しています。

さらに、11月12日に予定されていた2025年1〜9月期の決算発表も延期が決定されました。経理関連データへのアクセスに支障が出たためで、上場企業として適時開示の責務を果たせないという、ガバナンス上の深刻な事態となっています。

しかし、この短期的な株価の混乱とは対照的に、証券アナリストの長期的な評価は驚くほど強固です。10月29日時点でのアナリスト・コンセンサスは「強気買い」が多数を占め、売り推奨はゼロ。平均目標株価は2,343円と、現在の株価を大幅に上回る水準に設定されています。

これは、短期的なトレーダーが「オペレーションの麻痺」と「決算延期」という不確実性を嫌気して売却している一方で、長期的な投資家(アナリスト)は、アサヒの持つ強力なグローバルブランド(スーパードライ、ペローニ、ピルスナーウルケルなど)が、この一時的な損失を十分に吸収できると判断していることを示しています。

デジタル時代の新たな経営リスク

アサヒGHDのサイバー攻撃被害は、1ヶ月が経過した今もなお、全面復旧の目処が立っていません。この事案は、現代の企業がいかにデジタル化された基幹システムに依存しているか、そしてその脆弱性が、生産現場ではなく「物流と会計」という企業の根幹を停止させうるという現実を浮き彫りにしました。

ウイスキーの値上げ延期や競合他社のギフト販売中止は、その巨大な影響の、ほんの一側面に過ぎません。システムの復旧費用、年末商戦の逸失利益、サプライヤーへの補償問題、そして何より情報流出の可能性に伴う信頼の毀損。その損失の全容は、まだ見えていません。

この未曾有の危機は、アサヒGHD一社の問題に留まらず、日本の食品・飲料業界全体に対し、サイバーセキュリティを「ITコスト」ではなく、「事業継続のための最重要投資」として再評価することを迫る、重い教訓となっています。