私たちウイスキー愛好家が愛飲するジョニーウォーカーやシーバスリーガル、ジャックダニエルといったブランド。

これらを手がけるディアジオ、ペルノ・リカール、ブラウン・フォーマンといった巨大企業が、今、深刻な逆風にさらされています。

ブルームバーグの追跡指数によると、世界の主要な酒類ブランド50社の株価は2021年6月以降、平均で46%下落し、合計で約8,300億米ドル(約124兆5000億円)もの市場価値が消失したと推定されています。これは単なる景気後退による一時的な落ち込みではありません。

市場が根本的な「構造変化」の時代に突入したことを示しています。

しかし、その一方で、世界的な逆風をものともせず、熱狂的な成長を遂げている巨大市場があります。それがインドです。

欧米の「停滞」とインドの「熱狂」。この極端な二極化は、いったい何を意味するのでしょうか。そして、私たち日本のウイスキー愛好家の未来に、どのような影響を与えるのでしょうか。

成熟市場の構造的逆風 – 欧米で何が起きているのか?

かつて世界のウイスキー市場を牽引してきた欧米の成熟市場は、今、深刻な停滞期を迎えています。その背景には、消費者の意識と経済環境の劇的な変化があります。

「マインドフル・ドリンキング」の台頭

最大の要因は、消費者の健康意識の劇的な高まりです。「マインドフル・ドリンキング」と呼ばれる、健康とウェルネス(心身の健康)を重視し、アルコール摂取量を意識的にコントロールする「新しい節制戦略」が主流になりつつあります。

IWSR(国際的な酒類市場分析機関)の調査によれば、15の主要市場において、飲酒頻度や量が低い「ライト・ドリンカー」層が最大のグループとなっています。消費者の41%が2024年に飲酒量を減らす計画を立てていたという報告もあり、これは社会的な大きな潮流と言えます。

この結果、ノンアルコール・低アルコール(No/Low)飲料の売上は2023年に35%も増加しました。

特に若い世代では、一定期間の禁酒を行ったり、社交の場でお酒とノンアルコール飲料を交互に飲む「ゼブラ・ストライピング」と呼ばれる行動がトレンドとなっています。これは、酔うことを目的とせず、その場の雰囲気を楽しむという新しい価値観の表れです。

もはや、ノンアルコール飲料は単なる「お酒の代替品」ではありません。CBD(カンナビジオール)やビタミン、アダプトゲン(ストレス緩和が期待されるハーブなど)といった機能性成分を含む「健康に良い選択肢」として、ウェルネス市場の一部へと変貌を遂げているのです。

景気後退と「選別される」プレミアム

消費者の行動変容に加え、高金利とインフレというマクロ経済の圧力が、消費者の財布の紐を固くしています。

これまで市場を牽引してきた「プレミアム化」、つまり「どうせ飲むなら、より高価で良いものを」という流れが、明らかに鈍化し、「断片化」しています。

北米や欧州ではプレミアム帯の成長が低迷しており、特に高価格帯のワインなどは大きな打撃を受けています。2025年上半期には、総アルコール飲料(TBA)のボリューム(販売量)は全体でマイナス1%、ワインに至ってはマイナス5%という厳しい結果となりました。

消費者は、すべての支出を切り詰めているわけではありませんが、お金を使う対象を厳しく「選別」し始めています。この経済的圧力が、高価格帯のスピリッツの売上を圧迫しているのです。

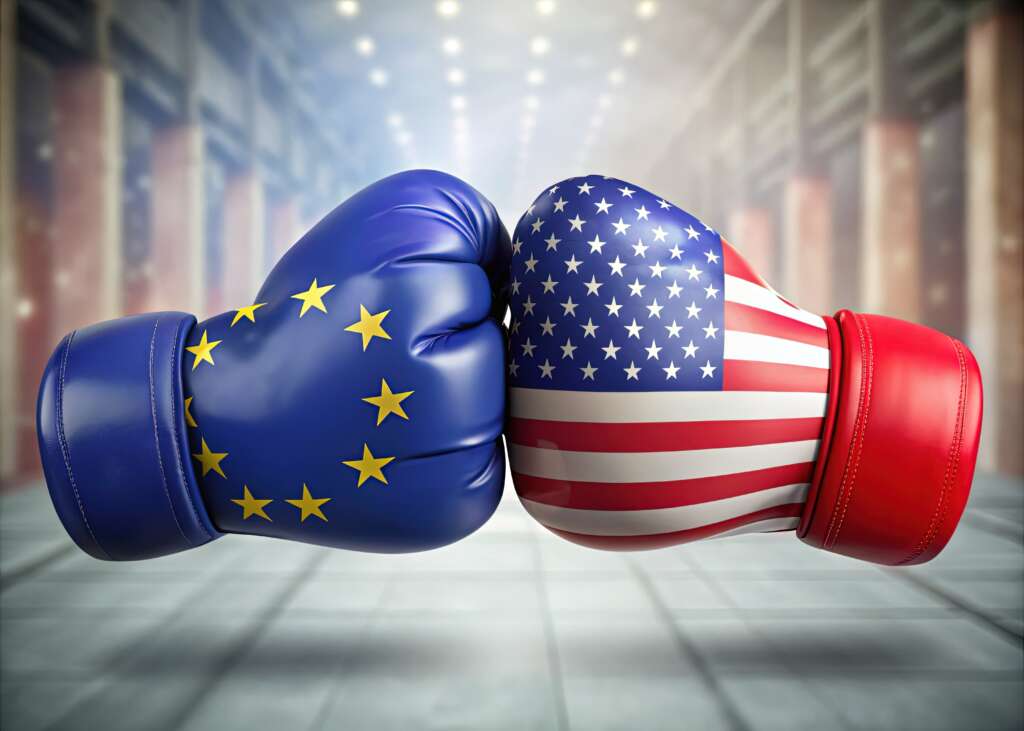

貿易摩擦という名の足かせ

USA China Trade War: Tariff, Duty & EU Impact – 3D Boxing Gloves

欧米市場の苦境は、国内問題だけにとどまりません。輸出市場もまた、地政学的な緊張によって深刻な影響を受けています。

2025年第2四半期において、米国のスピリッツ輸出額は前年比で9%も急落しました。これは、EU、カナダ、英国、日本といった主要な貿易相手国との関税問題や貿易摩擦が直接的な原因です。

特にカナダへの輸出は85%も激減するという壊滅的な打撃を受けました。

こうした貿易摩擦が示す厳しい現実は、グローバルブランドの「代替可能性」です。例えば、米国産ウイスキーが関税によって高くなったり、市場から消えたりすると、消費者はためらうことなく、国内産や他国からの輸入品へと切り替えてしまいます。これは、ブランドがいかに国際的な政治や経済の論理に脆く、代替可能な存在であるかを物語っています。

インド市場のレジリエンス – なぜ世界と逆行して成長するのか?

欧米市場が「節制」と「停滞」に直面する一方で、インド市場は世界的な逆風を全く意に介さないかのような、驚異的な成長を見せています。

グローバル市場全体のボリュームがマイナス1%で沈む中、インドは2024年にボリューム(販売量)でプラス6%、バリュー(金額)でプラス9%という力強い成長を記録しました。市場規模は現在約600億米ドル(約9兆円)と評価され、今後も年平均7.4%の成長が予測されています。

なぜインドだけが、これほどの熱狂を維持できるのでしょうか。

圧倒的な「若さ」と「所得」の力

インドの成長の源泉は、欧米とは全く異なる「人口動態」と「経済力」にあります。

第一に、その圧倒的な「若さ」です。インドは人口の約60%が35歳未満、平均年齢は29.1歳という、驚異的に若い国です。毎年、法定飲酒年齢に達する膨大な数の若者たちが、新しい消費者として市場に参入し続けています。

第二に、力強い経済成長です。インドの実質GDP成長率は8.2%(2023年)と非常に高く、国民の平均所得も30%増加したと報告されています。

欧米市場が「飲む質」を重視し、結果として「飲む量」が減っているのに対し、インド市場は、「飲む人の数」と「飲む機会」そのものが増え続ける「ボリュームの時代」にあるのです。この人口動態の勢いが、アルコール市場の成長を強力に後押ししています。

加速するプレミアム化とカテゴリーシフト

インドの成長は、単に「飲む量」が増えているだけではありません。金額の伸び(+9%)が量の伸び(+6%)を上回っている事実は、インドの消費者が急速に「より高品質で高価なお酒」へと移行している、つまり「プレミアム化」が加速していることを示しています。

プレミアムドリンクに対する需要は、年間18%という高い成長率で増加しています。

特にウイスキー市場は活況です。国内で製造されるインディアンウイスキーが7%増と堅調に伸びる一方で、輸入プレミアム品への需要が爆発しています。

その象徴が、アイリッシュウイスキーです。グローバル平均でプラス2%の成長にとどまる中、インド市場ではプラス23%という驚異的な伸びを記録しました。これは、所得が向上した中間層や富裕層が、より高級で国際的なスピリッツへと移行していることを明確に示しています。

また、WHOのレポートによると、過去20年間でインド人女性のアルコール使用が50%増加したとされており、これまで市場に参加していなかった新しい層が、全体の消費をさらに押し上げています。

インド特有の「規制」という名の参入障壁

ただし、インド市場は「約束の地」であると同時に、非常に複雑な側面も持っています。最大の課題は、州政府によって管理される複雑な法律と税制です。州ごとに規制が全く異なるため、新規参入は極めて困難です。

しかし皮肉なことに、この複雑な「規制環境」が、既存の大手企業にとっては利益となっています。すでにインド全土に流通網を確立し、法務チームを整備しているペルノ・リカール・インディアのようなグローバル大手や国内大手にとって、この規制は新規参入者を阻む「参入障壁」として機能し、市場での優位性をさらに高める要因となっているのです。

この世界の流れは日本にどう影響する?

世界の酒類市場が、健康志向で節制に進む「欧米型の成熟市場」と、人口ボーナスと経済成長で沸き立つ「インド型の成長市場」という、全く異なる二つの現実に直面していることが分かりました。

では、この世界の「二分化」は、私たち日本のウイスキー愛好家に何をもたらすのでしょうか。

これは遠い経済ニュースではありません。世界の「主役」が欧米からインドへシフトしているという事実は、日本の酒屋の棚、つまり私たちの「晩酌」に直結する問題なのです。

1. 国内市場:「飲むか、飲まないか」の二極化

まず、日本国内の市場は、欧米と同様の「成熟市場」です。人口減少、高齢化、そして健康志向の高まりは、日本が直面している現実です。

欧米で起きている「マインドフル・ドリンキング(健康的な飲酒)」の波は、日本でもノンアルコール飲料や低アルコール飲料の市場拡大としてすでに現れています。

今後、国内のウイスキー消費は、「日常的にハイボールなどを手頃に楽しむ層」と、「飲む機会は減っても、飲むならば高品質なウイスキー(ジャパニーズ、スコッチなど)を少量じっくり楽しむ層」への「二極化」が、さらに鮮明に進んでいくことは間違いないでしょう。

2.インドの熱狂:「対岸の火事」ではない理由

そして、ここからが本題です。

ディアジオやペルノ・リカールといった大手企業が、欧米市場での株価下落(124兆円の価値消失)に苦しんでいるというニュースは、一見すると私たちに関係ない経済の話に聞こえます。

しかし、彼らが欧米で失った利益を埋め合わせるため、次にどこに資源を集中させるでしょうか? 答えは明らかです。爆発的に成長している「インド市場」です。

欧米の大手企業は、インド市場の開拓に全力を注ぎます。その結果、インドの消費者はスコッチやアイリッシュウイスキー(すでにインドで23%増)の魅力に本格的に気づき始めています。彼らがその次に求めるのは、世界で最も評価の高い「ジャパニーズウイスキー」であることは、想像に難くありません。

その時、何が起こるか。

インドの巨大な富裕層・中間層(欧米とは比較にならない人口)による需要が加われば、現在でさえ入手困難なジャパニーズウイスキーの「世界的な争奪戦」は、私たちの想像を絶するレベルで激化します。

つまり、インドの熱狂は「遠い国のブーム」ではなく、「日本の私たちが、なじみの酒屋の棚で目にするジャパニーズウイスキーの価格と在庫に、直接影響を与える問題」そのものなのです。

だからこそ、私たちウイスキー愛好家は、インド市場の動向を「対岸の火事」としてではなく、「私たちの未来の晩酌」に関わる重要なトレンドとして、注目し続ける必要があります。