長野県小諸市で2025年11月1日、市内を巡る「こもろ周遊バス」が土日祝日限定での定期運行を開始しました。一見すると地域交通のニュースですが、ウイスキーメディアとして注目すべきは、この事業を主導したのが「小諸蒸溜所」を運営する軽井沢蒸留酒製造であるという点です。

2026年に初の製品出荷を控え、世界的な注目を集める蒸溜所が、なぜ今、地域の交通インフラ整備に取り組むのでしょうか。その背景には、ウイスキー造りと同じくらい長期的で、地域全体を見据えた視点がありました。

浅間山麓に誕生した小諸蒸溜所

まず、小諸蒸溜所について確認しておきましょう。

小諸蒸溜所は、浅間山の南麓、標高約930メートルという高地に位置するウイスキー蒸溜所です。運営は軽井沢蒸留酒製造株式会社。冷涼な気候と浅間山系の良質な伏流水に恵まれたこの地で、2023年6月からウイスキーの蒸留を開始しました。

この蒸溜所が世界のウイスキー愛好家から大きな期待を寄せられている理由の一つに、製造責任者としてイアン・チャン氏を迎えたことが挙げられます。

彼は、台湾のカバラン蒸溜所を世界的なウイスキーブランドへと押し上げた実績を持つ人物です。

現在はビジターセンターでの見学ツアーやバーの運営を行っており、すでに毎月1000人前後が訪れています。そして2026年内には、熟成を経た最初の製品が出荷される予定となっており、その品質への期待は高まるばかりです。

蒸溜所が直面していた「アクセス」という課題

大きな期待を集める一方で、蒸溜所には立地的な課題がありました。小諸蒸溜所は、JR小諸駅から約4キロメートル離れた場所にあります。近隣に他の観光施設や休憩場所が少なく、公共交通機関も十分ではありませんでした。

これまでの間、蒸溜所は来客のために専用のシャトルバスを運行して対応していました。しかし、2026年のファーストリリース後には、イアン・チャン氏が手掛けるウイスキーを求めて、国内外からさらに多くの訪問客が予想されます。

その状況を見据え、蒸溜所は一つの大きな決断を下します。それは、自社のシャトルバスを廃止し、地域全体を巡る「周遊バス」の運営に主体的に関わることでした。

なぜシャトルバスを廃止したのか

一見すると、来客の利便性を損なうようにも思えるシャトルバスの廃止。しかし、軽井沢蒸留酒製造の島岡良衣専務兼CFOは、ニュース記事の中でその理由を「市全体へ観光が広がらなければ中長期的な利益が確保できない」と説明しています。

これは非常に示唆に富む視点です。

もし蒸溜所がシャトルバスでの送迎を続ければ、訪問客は「駅」と「蒸溜所」を往復するだけで、小諸市内の他の場所を訪れる機会は少なくなってしまいます。蒸溜所だけが目的地となる「点」の観光では、地域経済への波及効果は限定的です。

小諸蒸溜所が目指したのは、自らがハブの一つとなり、訪問客が市内の他の観光名所や飲食店、温泉施設などを「面」で巡る仕組みづくりでした。蒸溜所への訪問をきっかけに小諸市全体の魅力を知ってもらうことが、結果として地域の持続的な発展につながり、ひいては蒸溜所の中長期的な利益にもなると判断したのです。

「こもろ周遊バス」と蒸溜所の新たな試み

こうして、小諸蒸溜所(軽井沢蒸留酒製造)が事務局を務める「こもろ周遊バス運営委員会」が設立され、2025年11月1日からバスの運行が始まりました。

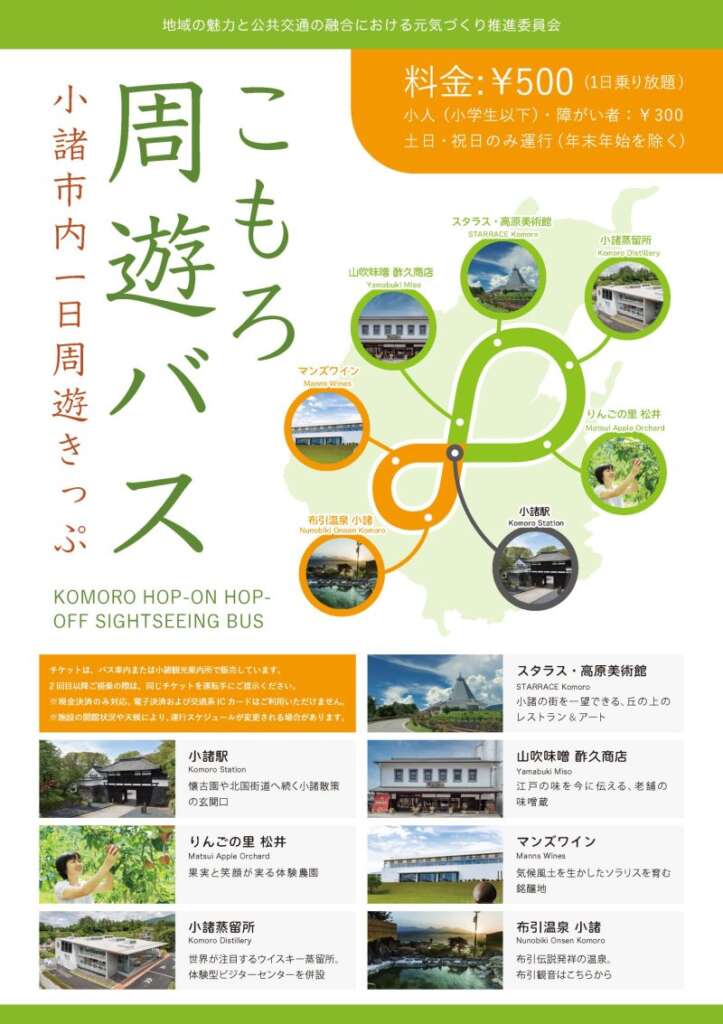

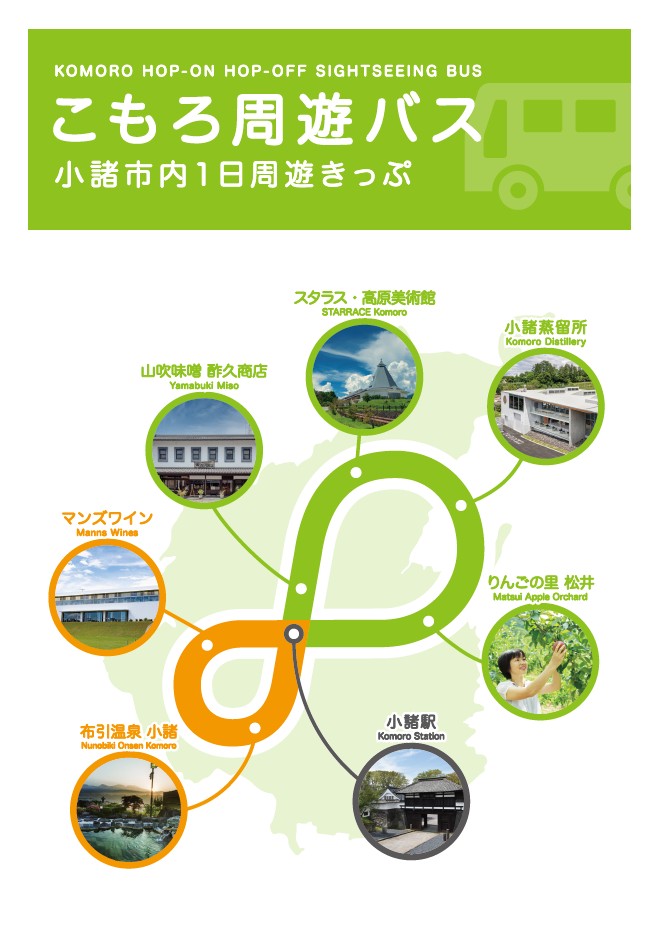

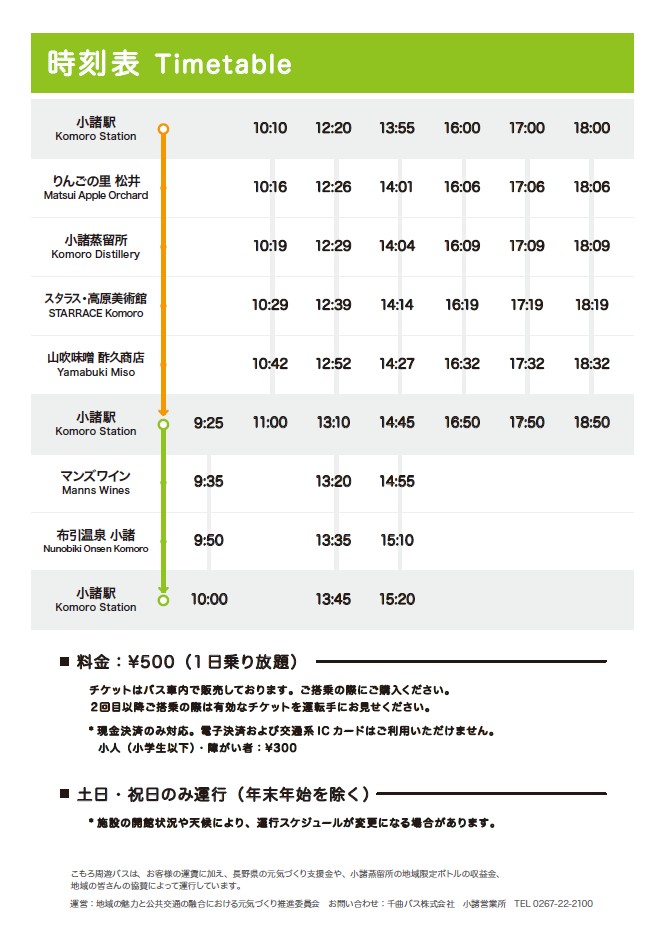

小諸市観光局の案内によれば、このバスは土日祝日のみの運行で、1日乗り放題500円(こども250円)。小諸駅を起点に、北東方面と西方面の2ルートを巡回します。

そして、西方面ルートには「小諸蒸溜所」が停留所として明確に組み込まれました。これにより、訪問客は500円の乗車券で、蒸溜所だけでなく、例えば「あぐりの湯こもろ」といった他の施設へも自由に立ち寄ることが可能になりました。

この周遊バス運行に合わせ、小諸蒸溜所もサービスを変更しています。これまでは見学ツアー参加が基本でしたが、ツアーに参加しなくても売店やバーを利用できるようにし、バスで気軽に立ち寄れる体制を整えました。

ウイスキーが地域と共にあるために

この周遊バス事業は、県の補助金も活用しつつ、3年後までに補助金なしでの採算確保を目指すという、民間主導の高い目標を掲げています。

2026年に控えるファーストリリースは、小諸蒸溜所にとっての大きな節目であると同時に、小諸市にとっても大きな観光の起爆剤となる可能性があります。その時に、国内外から訪れる多くのウイスキー愛好家たちをスムーズに受け入れ、市内全域の魅力に触れてもらうための「血管」として、この周遊バスが機能することが期待されます。

ウイスキー造りは、その土地の水と空気、そして長い熟成の時間を必要とします。小諸蒸溜所の今回の取り組みは、単に良いウイスキーを造るだけでなく、その土地の経済や文化と深く関わり、共に発展していこうとする姿勢の表れと言えるでしょう。一愛好家として、2026年のウイスキーの味わいと共に、このバスが小諸の街に活気をもたらす様子を見守りたいと思います。